今でこそ「無添加商品」は一般的になりましたが、スモークハウス ファインがスタートした当初は「なぜ無添加で?」と言われるほど、馴染みのないものでした。

とくに加工食品は、化学調味料必要不可欠と言われていたからです。社長である片平琢朗さんは、ひとりで会社を立ち上げ、変わり者と言われながらも無添加で製造することにこだわってきました。その努力はドイツで行なわれるコンテストでの賞にも繋がります。「会社の強みは社員です」と一片の曇りもなく答える片平さんに、その理由を伺いました。

無添加商品を作ることは当たり前だと思った

片平さんは高校を中退後、大工職人の道に進みます。住み込みで3年働いた後、将来を考えたときに父親から「ハム屋になるのはどうだ」と言われたことが創業のきっかけです。

「私の父親は有機農業と畜産農家をしていました。父は自家用にハムやソーセージを作ってくれていて、子供だった私はそれがごちそうに感じていました。その思い出があったので、父親の提案にも納得。友達に事業計画書を書いてもらい、20坪のスペースから会社を立ち上げました。まずは製造を学ぶ必要があると考え、食肉の専門学校に進学。1年間、技術を学びました」

卒業間近になったときに担任から「片平くんはどういうハムを作りたいんだ?」と聞かれ「無添加で作ります」と片平さんは答えたと言います。その答えに先生から「それはハムではなく、煮豚だよ」と言われるぐらい、当時は無添加で加工食品を作ることは一般的ではありませんでした。それでも片平さんの「無添加で作る」という決意が変わらなかったのは、有機農業を続けてきた父親の存在があったからです。

「父が有機農業を始めたのは50年前。その頃は近代農法が主流で、草刈りをしなくていいように除草剤を撒きましょう、量がたくさん採れるように化学肥料を撒きましょう、というのが普通でした。そんな中でも父は自分の子供に安心安全なものを食べさせたい気持ちが強く、周りに何を言われようとも有機農業にこだわったんですね。そんな父親なので、私も特殊な育て方をされていて。化学調味料の入ったものやお菓子を食べた記憶はありません。子供だからやっぱりお菓子が食べたくて、親を恨んだこともあったんですよ。でも未だに虫歯が1本もないのは、両親が徹底してくれたおかげだと思っています。

だから、専門学校の先生から『発色剤を使わないのはハムではない。ソーセージにリン酸塩を入れるのは当たり前なんだ』と言われたけれど、私にとってそれは当たり前ではなかったんです。50年前に父も同じように変わり者と言われました。それなのに近年では無農薬、有機農業の野菜は高い値段を出しても買いたいものに変わっていますよね。30年前、化学調味料を入れなければただの煮豚だと言われたハムなのに、今は大手メーカーも力を入れて作っています。時代は変わる。考えは変わっていくというのを父親の人生と私の人生、両方で経験しました。当たり前が当たり前じゃなくなるんです」

世界でも通用する商品を作る

専門学校を卒業後、本格的に会社を始動。

しかし起動に乗るまでは、長い苦労があったと言います。

「最初はマズイって言われることもありましたね。一般的なハムやソーセージに慣れている人にとっては、強い味の化学調味料が入っていないものは別物だったんでしょう。創業して10年ぐらいかな。年収50万円ぐらいしかなくて(笑)。居酒屋などでバイトをしながら、なんとか会社を続けていました。1年間で1日も休まない状態が続いたこともあります。苦しい時代は長いですけれど、今思えば、ですね。その時は辛いなんて思ってもいなくて、負けたくない気持ちだけはずっとありました」

2004年、少しずつ固定客も増えてきた頃、パートナーである香辛料の仕入先から誘われてソーセージの本場ドイツへ。

そこでハム・ソーセージ業界のワールドカップといわれる世界大会に出場してみないかと誘われたことで、風向きが大きく変わります。

「400〜500社ほど出場する中で、私が製造したベーコンが「外見」、「断面の見た目」、「堅さ」、「密度」、「食感」、「香り」、「味」など、さまざまな項目すべてで100点を獲得し、金賞をいただきました。そこからメディア露出もあり、売上も右肩上がりになっていったように思います。売れだすと、商売っておもしろいなって思い始めて、さらに力を入れて働くようになりました。最初の受賞から、2019年までの間で多くの商品が賞をいただき、2013年には念願のトロフィーもいただきました。世界でも通用する商品であることを証明できたと自負しています」

社員には仕事で人生を謳歌して欲しい

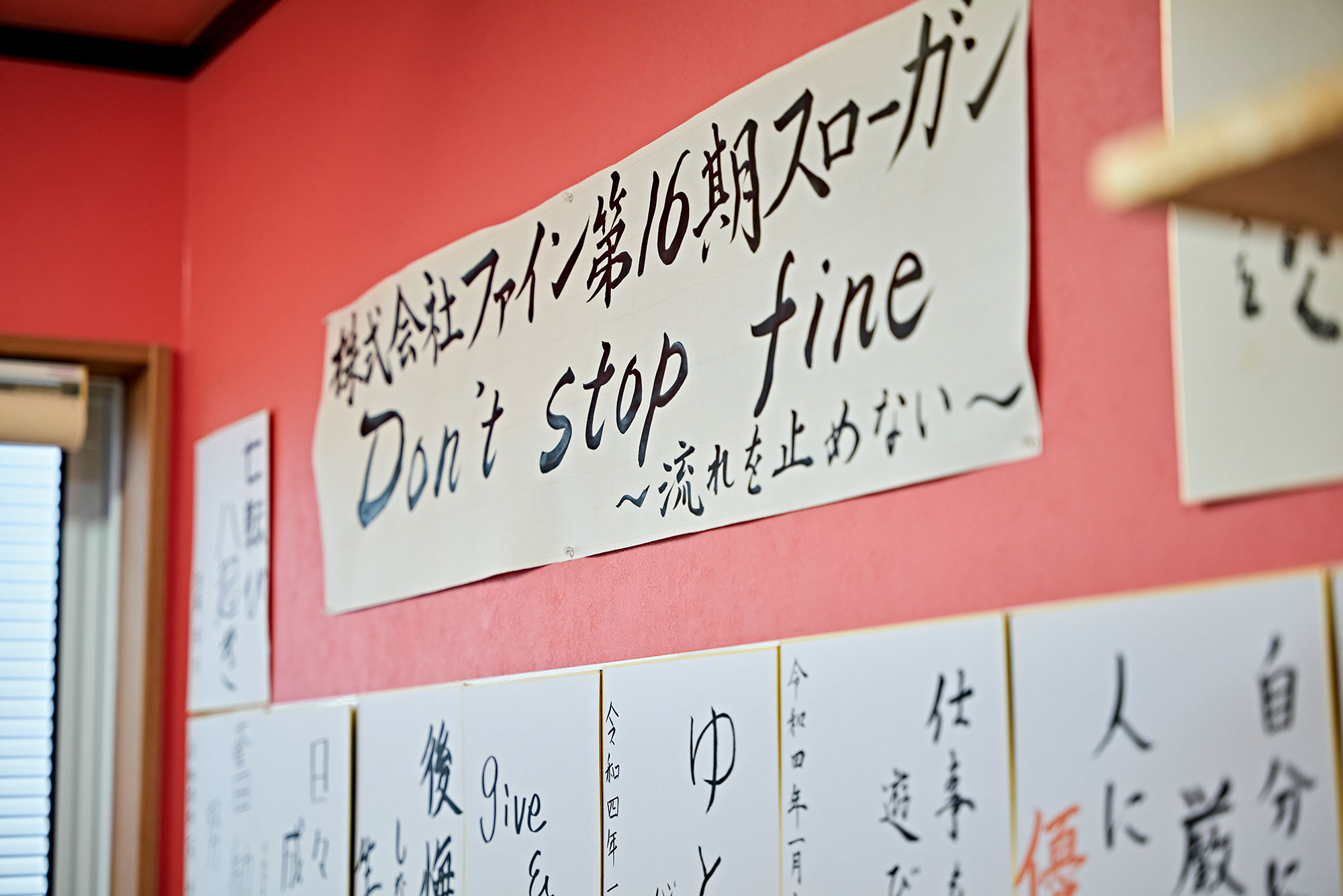

スモークハウス ファインが掲げる理念は「I’m fine」。

そこには社員に「私が会社です」と思って欲しいという願いが込められています。

「会社は社長のものではありません。社員一人ひとりの会社です。私は何より社員が幸せになることを願っています。どうやって? 願わくばそれは会社を使って幸せになって欲しい。仕事を通じて人生を謳歌して欲しいと考えます。以前は、私が製造もして営業もして、会社を回している意識がありましたが、今は社員の誰が欠けても回らないというぐらい信頼を置いています。逆に私がいなくても会社は回る。それぐらい、一人ひとりが大切な存在です。

宮本武蔵の言葉に『我以外皆我師なり』があります。

これは森に入って修行をしたときに、虫も動物も草花もすべてが師匠であると感じたことが根源です。この言葉通り、社長だから仕事が全部うまくやれるわけではなく、新卒で入った子にも私にはない魅力があるし、それぞれが師匠になり得ると思うんですね。三角形のてっぺんにいるのが社長ではなくて、逆三角形の下にいるのが社長でいい。全員一緒に歩きましょうって言っても何人かは必ず転ぶんです。そのときに後ろから抱きかかえて、一緒に歩くのが私の役割。1人だけが独走するのではなく、社員みんなと一緒にマラソン、登山をしたいと思っています」

現在10人いる社員のほとんどは20代〜30代。

若い世代がリーダーとなり会社を回しています。2年前には新たなコンサルティング会社と契約を結び、社内改革にも余念がありません。

「経営計画書を作成し、具体的な数字や目標を社員にも共有しています。不思議なんですが、それを意識することで思った通りになるんですって。『こんな目標無理だ』と思っていたとしても、経営計画書を共有することで、むしろ超えていける。魔法の書のような存在です。それ以外には、環境を整えるための掃除時間を取り入れました。たかが掃除なんですが、その時間が社員同士のコミュニケーションとなっているようです」

目標は5年後には売上規模を10倍、社員数を倍にすること。

そして高畠を代表する会社に成長することだと片平さんは言います。

「催事やイベントなどで県外に行ったときに『山形の高畠の会社です』と言うと『高畠ワイナリーがあるところね』、『たかはたファームがあるところね』って言われることが多いんですね。そのときに『ファインがあるよね』とは言われない。まだまだ地域を代表する企業にはなれていないのが実際のところです。しかしいつか『高畠といえばファイン』と言われる会社に成長したい。1番の地域貢献は雇用だと思っていて。例えば社員の子供や孫がお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが働く会社に入りたいって思える企業を目指したいと思っています」

社長と社員が同じラインに立ち、会社を作っていく。「自分が会社である」という思いを大事に商品と向き合っているからこそ、賞を獲得するおいしさが生まれています。次は実際に現場で仕事をされている社員2名にもお話を伺います。

社員同士のコミュニケーションを密に

信頼関係を築く

—— 仕事内容を教えて下さい。

菊池亮介さん:私はこの会社で初めての新卒入社です。食品関係の仕事に就きたいと思っていたので、ファインのことは知っていて。高校2年生のときに片平社長の講話を聞く機会があり、就活時に自分から働きたいと申し出ました。当時、中途の募集しかしていなくて最初は断られたのですが、そこは直談判。高校3年生のときにアルバイトをさせてもらって、内定をいただきました。現在10年目となり、ハム、ソーセージ、ベーコンなどメインの製造を担当しています。

塩野佑理子さん:入社して8年目です。私の仕事はお客様対応です。具体的には営業が契約してきた取引先への発注や商品管理をしています。個人のお客様からのお電話での注文やECサイトの注文の管理も私が担当。自社のシステムを使用してほぼひとりで管理しているので、大変なことも多いです。でもお客様の声を直接聞ける分、やりがいもすごく感じています。

—— 仕事をしていて楽しいと感じるのはどんなときですか。

菊池さん:製造は商品に直結して影響が出る部署です。加工をするときには、その日の気温や湿気の違いで微妙な調整が必要になります。いかにお客様にいい状態の商品を提供できるか、そしておいしいと言ってもらえるのかは、私の技術によるものが大きいので、きれいなスモークの色が出せたときには、とてもうれしくなりますね。

塩野さん:私は元々、人と関わる仕事がしたいと思っていました。なので、お客様から「おいしい」や「ありがとう」と言われたときが1番うれしいです。接客業をしたいと思った理由は、その言葉を直接聞けることにあります。

—— 自社の強みを教えて下さい。

菊池さん:平均年齢の若さはあると思います。極端な年齢差がないので、どの年代が新しく入ってきても明るく話せる環境です。

塩野さん:そうですね。年齢が比較的若いので、いろんなアイデアが出やすいと思っています。週イチで社員だけのミーティングがあり、月1では班ごとに話し合う機会も。会社がお金を出してくれてランチ会もしています。たかがごはんと思っていましたが、おいしいものを食べながらの会話は顔が緩まるんですね。他部署の人もいるので、普段どう過ごしている、昨日は何食べたとか、そういう雑談がいいコミュニケーションになっています。働くうえで報告連絡相談は大事だといいますが、それは雑談の先にあると思っていて。コミュニケーションがとれないと、報告すらしにくい。普段から会話をすることで大事な話にも繋がるんですよね。また2年前から毎朝の掃除と月に3回、班ごとに掃除をする時間が作られ、それもコミュニケーションの場となっています。

私は高校を卒業してすぐ社会に出ることに不安がありました。だから最初の2、3年はコミュニケーション自体苦手だったんです。でも自分からいかないと、何も始まらない。言える環境も作っていただいているので、意見は伝えるようにしています。

菊池さん:新商品の提案も、社員から出ることが多いんです。東京に勉強会へ行くと、みんなでBARに入ってメニューを研究することもありますし、他社でやっているギフト商品の情報を共有することも。社員それぞれが自分の会社のことだと思って、アンテナを張って情報を取り入れてくれています。催事やイベントのときは、オリジナルのジャンバーとポロシャツを着て、チーム一丸となって出るんです。そういうのを嫌がる人がいないことからも、会社の雰囲気の良さは伝わるかと思います。

塩野さん:商品の面でいえば、やはり無添加は大きな強みです。できるだけ体にいいもの、値段が高くても未来の自分に繋がるものをという思いがあります。

—— 今後チャレンジしたいことはありますか。

塩野さん:現在は閉店しているのですが、以前、南陽市に弊社が運営するホットドッグやハンバーグを提供するお店があったんです。入社当初はそこで働いていました。お客様のおいしいという声が直接聞ける場所なので楽しかったですね。だから、いずれまたそういうお店ができたらいいな、と思っています。今でもたまに問い合わせをいただくこともあって、社長の許しさえでれば、復活させたいです!

菊池さん:私が作ったソーセージで、ドイツの国際コンクールの金賞を獲得することです。今年開催されたものには出場できなかったので、次は3年後。1番大きいトロフィーを絶対に獲得します!

社員を大切に思う社長の存在とそれに応えるように会社を支える社員。両者の気持ちが柱となり、しっかりとした絆で結ばれた会社を作り上げています。人と関わることが希薄になっている時代だからこそ、こちらで働くことを通してコミュニケーションを取る大事さを感じることができるはずです。

取材・文_中山夏美