Spiber株式会社/保育士(保育者)

世界平和のために何ができるか。 人工合成クモ糸繊維の開発は 壮大な動機に裏付けられている。

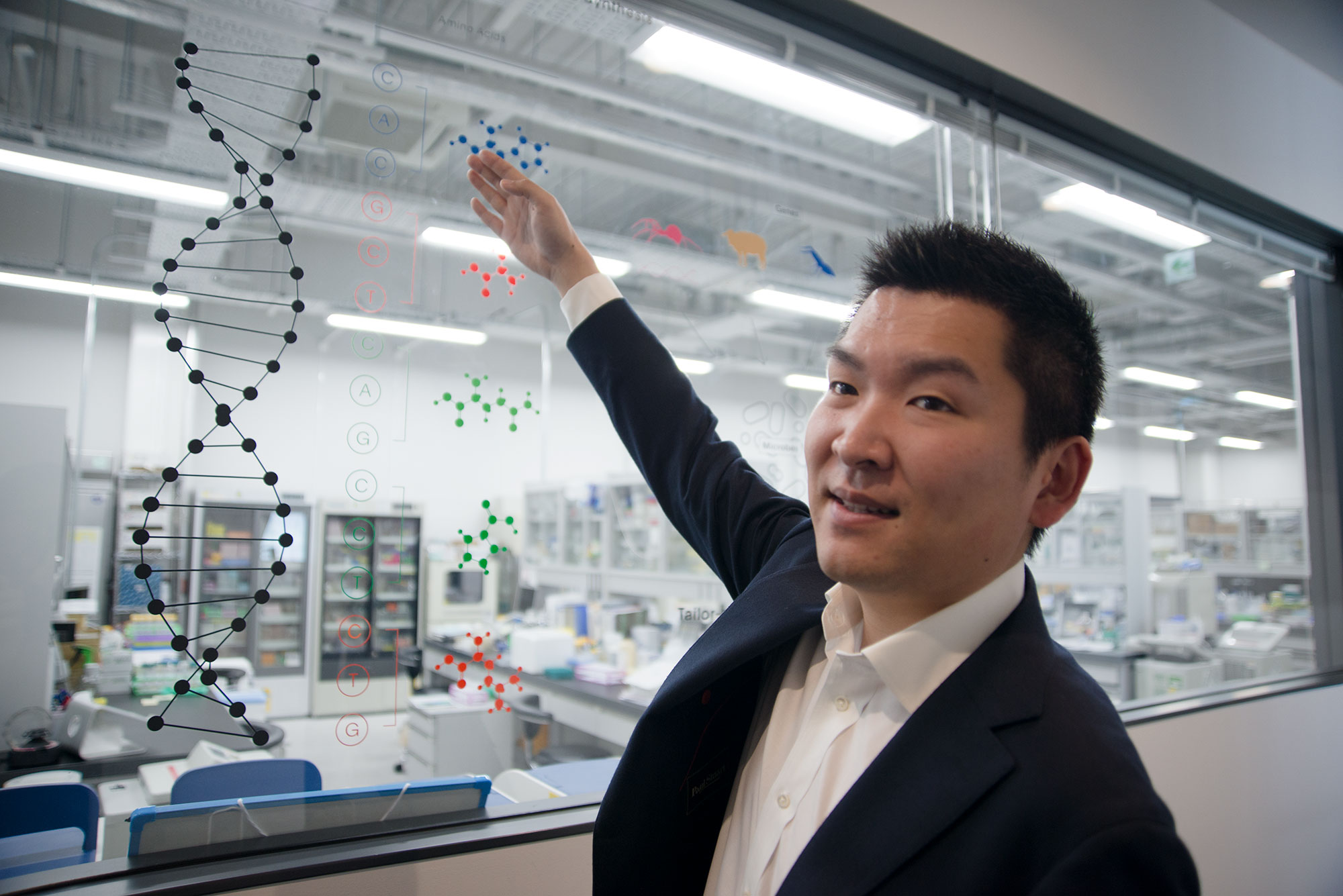

Spiber株式会社 代表執行役 関山 和秀大学2年の頃から鶴岡に住み、慶應義塾大学先端生命科学研究所(先端研)で研究に勤しんできた関山和秀。今やサイエンスパークを代表するばかりか、イノベーティブな企業として世界から注目されるSpiberが創業された背景を共同創業者の一人である彼に聞くと、思いもよらない言葉が返ってきた。

「高校時代は文系クラスだったので、研究職に就くとは思ってもいませんでしたが、その頃から地球規模の課題を解決するような事業を将来起こしたいと考えていました。環境問題や食料問題といった地球規模の課題を解決するためには、バイオテクノロジーやITの技術は不可欠です。そこでまず高校生の頃に、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパス(SFC)に研究室を持っている冨田勝先生のところに何度か遊びに行って話を伺い、大学では冨田研究室に入るためにSFCの環境情報学部に進学しました」

当時から生命科学者として国際的に著名だった冨田教授。環境情報学部に入学した関山は、1年次の秋学期よりその冨田研究室に入る。「本当は春学期から入りたいと希望を出したんですが、大学の規定で却下されました」と笑いながら、学部時代に研究を始めた人工クモ糸について語り始める。

「クモの糸は自然界の繊維として最も強靭だと言われていて、“強くて伸びる”という他の繊維では両立し得ない特徴を備えています。そして、登録されているだけでも48000種近くのクモが生息しているのですが、種類によって吐き出す糸は質が異なるので、用途によって色々な糸を使い分けることができると考えて研究を始めました」

そんなクモの糸を量産化することができれば、化学繊維のように環境への負荷を生むことなく、自然に還る天然繊維を人工的に生み出すことができる。しかし、ウールを刈り取るために羊を飼育するように、あるいは、絹糸を紡ぐために養蚕するように、肉食で縄張り意識が強いクモを家畜化することはできない。

「クモの糸というのはタンパク質なのですが、そもそもタンパク質というのは20種類のアミノ酸の配列によって構成されています。20種類のアミノ酸をそれぞれの配列ルールに従って2000個とか3000個重合させると、質の違うクモの糸が生まれるわけです。その配列ルール、つまりは設計図を解読して、こういうアミノ酸をこういう順番でつなげればクモの糸が作れる、ということが研究で解読できるわけです」

人の肉も皮膚も、髪の毛も爪も、クモの糸と同様にすべてタンパク質でできている。その違いは、原理を抽出してしまうと、20種類のアミノ酸の配列の違いによって生まれている。それは、哺乳類や昆虫、微生物、魚類などの種類を問わず、あらゆる生物に共通したプラットフォームなのだ。

「アミノ酸を配列する設計図が書き込まれているのがDNAです。つまり、人工的にクモのDNAを作り出して優秀な微生物に埋め込んでやれば、理論的にはその微生物がクモの糸を生み出してくれるはずです。実際にコンピューター上でアミノ酸を配列した設計図を微生物に組み込む実験を続けたところ、ようやく修士課程の在籍中に初めて、クモの糸のタンパク質を人工的に作ることができました。本当に微量だったので“ホコリだろ”と研究室内では笑われましたが、たしかにタンパク質を生成するプロセスから生まれた繊維だったので、感動はすごく大きかったです」

感動してデータをただ発表するだけでは意味がない。関山が目指すのは「地球規模の課題を解決するような事業を起こすこと」だからだ。慶應の先端研は学生が使える予算額も大きく、リッチな研究所だと言えるが、実際に人工のクモ糸を実用化するためには何10億、何100億の予算がかかる。大学でその予算を獲得できるまでに何年かかるだろうか。いや、何年経ったところで、その額を確保できる可能性はごくわずかだ。しかし、投資家が現れて出資してくれれば、可能性はゼロではない。研究室の仲間と話し、博士課程1年目の2007年に起業した。

「修士課程ではDNAを合成する技術に専念して、クモの糸のような複雑なDNAの解読と合成をひたすら続けました。そして、微生物のためにクモのDNAを最適化してあげて、クモの糸を作るように働いてもらいながら仮説と検証を繰り返したんです。そうすると、最初は顕微鏡で見て微かに“糸か?”と思える程度だったものが、2008年ぐらいには肉眼で見える1〜2センチの糸ができ始めて、その翌年にはメートル単位で糸を合成できるようになったんです」

起業した翌年、クモの糸の合成とは別で考えていた「DNAに情報を書き込んで記録媒体とする」プロジェクトを書面化し、助成金800万円を確保した。産業支援センターに1室を借り、自分たちのラボを作った。実験を繰り返し、2009年に初めてベンチャーキャピタルからの出資も取り付けることができた。

「DNAをコンピューター上で作り、それを微生物に取り込んでクモの糸を作らせる実験を繰り返すんですが、微生物の生産性はどうだったか、素材としてどういう特徴の糸ができたか、仮説を立てて検証を繰り返すわけです。第2世代、第3世代、第4世代と、どんどん設計を重ねていって、今は14か15世代。すでにクモの糸だけで2000以上の設計を行なってきました。1億年か2億年かけて進化させてきたクモの糸を、数年間で追いかけてきたんです」

2013年、「QMONOS®」の名で量産可能な人工合成クモ糸素材を発表。2015年にはゴールドウイン社と業務提携を結び、「THE NORTH FACE®」ブランドから「QMONOS®」を用いた「MOON PARKA」のプロトタイピングに成功して話題を集める。アパレルでの実用化を進めると同時に、「クモの糸を突き詰めるうちに、人工的にさまざまなDNAを設計することで、人工タンパク質には果てしない可能性があることに気づかされた」という。

「現在、アパレルと並行して行なっているのが、輸送機器のボディに使える素材の開発です。輸送機器の重量を1%軽くすれば燃費が1%良くなると言われているので、軽くて耐衝撃性のある人工タンパク質の開発によって、消費エネルギーの削減に大きく貢献することができるからです。柔らかさを持っていて衝撃にも強い人工タンパク質は硬度を持つカーボンと組み合わせることもできるので、自動車や飛行機などあらゆる輸送機器に素材を供給できるようになります」

現時点でSpiberは、一刻も早い人工合成タンパク質の実用化を目指して素材の開発を続けている。石油や石炭などの化石燃料の枯渇と、その結果として生じる地球の温暖化の緩和が目的だ。

「現在、人類の産業が1年間に排出するCO2の量は、地球上の全植物が1年間で吸える量の4倍に上ります。CO2は熱を吸収する温室効果ガスですから、温暖化が進むのは当然のことです。白という色によって光を反射してきた北極の氷は溶け、海は熱を吸収して水温が上がり、温暖化は加速度的に進みます。おそらくこれは多分止められない。しかし、化石資源を使わない材料に置き換えることで、その進行速度を緩めることができるはずです」

現在76億人の人口は、2030年までに86億人、2050年には98億人に達すると試算されており、世界的に消費は増え続けている。その一方、温暖化によって砂漠化は進み、土地の劣化から食料の生産性は下がり、暮らしていた場所を追われた難民も増加する。負のスパイラルをどう緩和するか。そこで彼らが目をつけたのが、アパレルと輸送機器産業なのだ。

「靴なども含めたアパレルのセクターでは、全産業のうち8.1%のCO2を排出しています。そして輸送機器のセクターは、約36%を排出しているわけです。この2つのセクターで一気にCO2の排出量を削減できたら、全世界的に見てものすごいインパクトが生まれます。従来の素材を再資源化できるタンパク質に置き換えれば、確実に環境負荷は下がります」

「人類史上で考えると、今は平和な時代だとは思います。これは今までの人たちが努力してきた結果で、維持するために私たちも努力をする必要がある。しかし、資源は減る一方で消費が増加し、難民の増加や紛争などのリスクは高まっています」

そこで自分には何ができるか。関山は自らの行動原理を次のように語る。

「人間は社会的な生き物なので、所属するコミュニティに対して、何らか貢献することで、幸せを得ているのだと思っています。では、自分が所属する最大のコミュニティは何かというと、それは人類で、人類にとって普遍的に価値あるものはというと、それはおそらく平和です。その実現や維持に貢献することが自分にとっては幸せですし、他の人が挑戦できないことであっても、自分がそのリスクを取って挑戦していきたいと思っています。人類の役に立つかどうか。経営判断においても常にそれが基準なので、絶対に迷わないんですよ。それは会社を作ったときから超明確なので」

人工合成タンパク質がさまざまに形を変え、人々の日常に普及することで、急速な環境変動に待ったをかける。鶴岡から世界に向けて、強いメッセージが発信される。

| 名称 | Spiber株式会社 代表執行役 関山 和秀 |

|---|