仲間でありライバル

グループは7社で構成され、各社は「鉄」を切る・曲げる・溶接する・運ぶ等それぞれの作業に特化しており、

ひとつの構造物を製造する際には各社の強みを生かし連携する。

「各社の技術を共有するため、教育や検定制度をグループとして推進している」と、特殊鉄鋼などを製作する北陸建工の黒瀬は説明する。

その強みは、グループ傘下各社が有する技術を密接に組み合わせ、機動的に連携できる〝総合力〟だ。

その連携は仕事の場だけに留まらない。

「グループで開催するお祭りやゴルフコンペなど社内のイベントで交流を図っている」と南部。

グループ内で積極的に研修会やイベントを通して交流し、会社を超えて社員同士の仲を深めている。

「グループ各社の方々は優しく、楽しくやっている」。

北陸熔断の桜井もグループの雰囲気の良さに満足げだ。

一方で、「他の会社の動向は常に意識している。負けたくないですからね」こう話すのは北陸鋼産の南だ。

協力的ではあるが仲良しグループではない。お互いがライバル心とプライドをぶつけ合う一面もあるようだ。

北陸建工グループは、分社化により、各事業部や工場など、それぞれが独立して収支の採算を取ることを目指す独立採算制を採用している。

これにより、各事業の責任の所在を明確にし、互いの会社同士が協力しながらもライバルとして切磋琢磨する素地が出来上がった。

それがグループ全体の経営力、技術力を底上げさせる好循環を生み出している。

北陸建工を支える総合力は、分社化によって生まれた各社の〝負けん気〟や〝プライド〟が支えているといえる。

チャレンジ&バックアップ

北陸建工グループのスローガンである「チャレンジ&バックアップ」。

これは、社員の挑戦を会社全体が後方支援することで、将来につながる人材を育てるという理念である。

社員の挑戦を十分にサポートできるよう会社側も体制を整えている。

「会社は社員のチャレンジをしっかり評価し、その達成を報酬などで還元するといったメッセージを発している」と黒瀬。

〝挑戦〟に主眼を置いた給与制度と人事評価制度を見直しており、「私が入社した当時と比べると確実に働きやすい環境になっている」と話す。

南部も「『〇〇をやりたい!』と手を挙げた社員に対し、それを出来る限りやらせてくれる環境が今の北陸建工グループにはあると感じている」と社内環境の変化を実感する。

南は「(挑戦を推進したことで)会社として、工場としてのグレードが上がってきており、仕事内容が変化してきている」と、社員のモチベーションの向上が会社の成長エンジンになっていると力を込める。

会社として社員の思いを形にしていこうと、規則や制度を見直し年々整備している。

自分たちで会社を変えていこうとする高い意識を持つ社員を、しっかりと応援できる会社になってきている。

地図に残る仕事

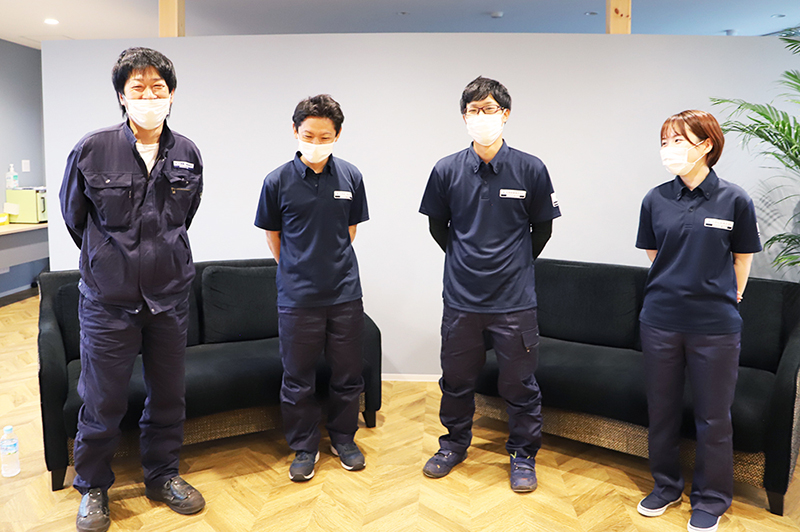

「大きくてすごいものを作っている会社」。インタビューを受けた4人全員が会社に抱いた最初の印象について口をそろえる。

実際に北陸建工グループが手掛けてきた建造物は多種多様だ。

プロ野球ヤクルトスワローズ本拠地の明治神宮野球場の照明鉄塔をはじめ多くのスタジアムの照明鉄塔や、モード学園スパイラルタワーズなど特殊な形状をした建物の鉄鋼構造はその最たる実績だ。

このほか、トンネル断面や道路の鉄板など間接的に交通インフラに関わる施工にも数多く携わっており、生活に不可欠な構造物を高い技術力で支えている。

「自分が関わった構造物が地図に掲載されたり、グループで携わったトンネルが開通すると、誇らしくなり自慢してしまうんですよ」。

黒瀨がこう胸を張れば、「受注を受けてから作りこむまでのスピードや資材管理ノウハウも多くのお客さまから信頼されている理由なんです」と南部。

数多くの実績に裏付けられた確かな技術と品質管理、ノウハウが鉄塔の国内シェアトップを維持している理由であると自信をみせる。

女性の活躍

グループ合算の従業員は約300人のうち女性社員は42人。従業員に占める女性社員の割合は約15%で、現状はまだ男性社員の比率が高い印象である。ただ、近年は男性の職場イメージの強い製造現場でも女性の活躍が目立っている。

「社内であっても、前後の工程を受け持つ担当者が業務をしやすいように気遣い・心遣いを持って仕事をすることは重要であり、そういった面は女性の方がきめ細やかな仕事をする」と黒瀬。

続けて「部署内でダントツにナンバーワン」。そう評するのが製造部のプロフェッショナル、〝さおりさん〟だ。「鉄工所という男社会の中でもたくましく業務をこなし、工具の整理や図面の取り扱い、仕事の正確さに関しては部署内でトップクラス」と手放しで絶賛する。

社是である「より安全に、より正確に、より速く、より安く」を体現するお手本として、社内から一目置かれる女性だ。

今後女性の活躍を推進していく上で、女性の管理職やリーダーといった役職を増やしていくことも想定される。

だが、そんな会社の思惑とは裏腹に、現場の意識には温度差もあるようだ。

「まだ女性管理職のモデルケースがなく、イメージがわかない」と桜井は話をした。

そうした課題があることは採用担当の田中も認識している。「女性社員からの意見や要望をヒアリングし、会社として女性がより活躍しやすい職場環境を整備することもしないといけない」と説明。OJTや研修を通じて、「管理職やリーダーに興味をもってもらい、チャレンジする女性を排出したい」と期待を込める。

私たちの富山

製造現場で働く社員はリモートワークが難しく、どうしても工場での勤務が中心になる。その例にもれず、北陸建工グループの技術者の多くは本社のある地元、富山県在住者だ。社員たちは富山での仕事、生活についてどのように感じているのだろうか。

富山生まれ、富山育ちの生粋の富山っ子である桜井は「富山は雪が多いけど、地震や台風などの災害が少ない県なので安心して住める」と富山の暮らしやすさをアピールする。

ただ、「旅行に行ったときに、東京や名古屋に住んでみたいと思ったことはあった」と本音もチラリ。その理由を問うと「富山にはないようなオシャレな店がたくさんあったから」。あっけらかんと答える姿は20代女性らしさといったところか。

実際に名古屋で大学時代を過ごした田中は「都市部で就職した場合、満員電車で通勤することを想像しただけですごいストレス」と嘆息する。むしろ「富山県民はほとんどがマイカー通勤だから通勤のストレスは少ない」と富山の通勤環境の良さを絶賛。「富山には遊ぶところがないといわれるが、ネットが普及している今では、自分にとっては飲食店や居酒屋、カラオケがあれば十分」と遊びの面でも充実している様子だ。

そんな田中とは対照的に、南は「遊ぶ所が少ないこと、車がないと生活できないこと」が富山生活における不満点であると指摘。とはいえ「富山の自然が豊かな所や食べ物がおいしいところが好きで、県外に出たいと思わない」という。

そんな魅力あふれる富山への移住については、「北陸建工グループしかできない仕事があれば、Uターン就職の意味があるのではないか」と田中は話す。

自社の発展を通じ、富山県への移住を促すリーディングカンパニーへ成長できるか。県外から人をひきつける企業力を養うには、強みである技術力、そして総合力のさらなる底上げが求められる。

※取材中はマスクを外してお話していただきました。